新華社記者與西海固 | 草地周刊·新華社建社90周年

西海固,是寧夏回族自治區(qū)中南部六盤山集中連片貧困區(qū)的代稱,囊括了固原市原州區(qū)、西吉縣、隆德縣、彭陽縣、涇源縣,中衛(wèi)市海原縣以及吳忠市同心縣、鹽池縣、紅寺堡區(qū)等9個貧困縣區(qū)。

“沃野千里,谷稼殷積,水草豐美,土宜產(chǎn)畜,牛馬銜尾,群羊塞道。”歷史上的西海固也曾林草茂密、田野肥沃,“蕭關(guān)古道”商賈往來絡(luò)繹不絕,農(nóng)耕文化和游牧文化在此交會融合,生發(fā)無限繁華。

自宋代之后,氣候變化、戰(zhàn)亂頻繁、濫墾濫伐,西海固這顆絲路明珠逐漸淪為“缺青少綠,十年九旱”的苦瘠之地。“剁開一粒黃土,半粒在喊渴,半粒在喊餓”,詩人的悲吟精確地描述出這里的貧瘠。

2006年5月9日,在寧夏同心縣預(yù)旺鎮(zhèn)北關(guān)村,村民正在冒雨雪搶播搶種。

因為山大溝深,十年九旱,晚清名臣左宗棠在奏折中曾稱這一地區(qū)“苦瘠甲于天下”。上世紀(jì)七八十年代,聯(lián)合國專家來這里考察后,留下了一句絕望的結(jié)論:“這里不具備人類生存的基本條件。”

“種下一簍子,收了一抱子,打了一帽子”,這曾是地處寧夏西海固腹地的固原地區(qū)土壤貧瘠的生動寫照。1971年,新華社記者陳廣俊采寫了參考報道《固原地區(qū)貧困調(diào)查》,反映固原地區(qū)因連年旱災(zāi),農(nóng)民群眾生活極度困難,不少人食不果腹、衣難蔽體。稿件引起中央高度重視,國務(wù)院專門組織召開固原地區(qū)五縣領(lǐng)導(dǎo)干部會議,緊急為這個貧困地區(qū)解決了救濟糧、救濟款,解放軍原總后勤部撥發(fā)了大批救濟棉衣和被褥。同時,中央派出五個醫(yī)療隊深入固原地區(qū),幫助當(dāng)?shù)匦l(wèi)生機構(gòu)防疫治病。

1972年,固原又一次遇到了嚴(yán)重的旱災(zāi),群眾的生活和生產(chǎn)受到極大影響。新華社記者鄧子常等人深入災(zāi)區(qū),采寫了參考報道《寧夏固原地區(qū)受災(zāi)情況和需要注意的問題》,提出當(dāng)時固原地區(qū)在抗旱救災(zāi)中面臨的幾個緊迫問題:一是各級領(lǐng)導(dǎo)班子亟待加強;二是生產(chǎn)自救沒有門路;三是救濟糧運輸困難重重;四是人口外流極為嚴(yán)重。稿件引起了中央領(lǐng)導(dǎo)和自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的重視,寧夏緊急采取措施,緩解了群眾的生活困難。

寧夏海原縣興隆鄉(xiāng)黃谷村惡劣的自然條件(2011年8月11日攝)。

上世紀(jì)70年代初,已經(jīng)身患重病的周恩來總理聞聽西海固連旱3年,不少農(nóng)戶“家無隔夜糧,身無御寒衣”后潸然淚下,他在中直機關(guān)7000人大會上動情地說,“解放這么多年,西海固人民群眾生活還這么苦,我這個當(dāng)總理的有責(zé)任啊!”

1982年,在這片被稱為“中國貧困之冠”的土地上,國家啟動“三西”扶貧開發(fā)計劃,每年安排2億元專項資金,連續(xù)十年支持寧夏西海固和甘肅定西、河西地區(qū)的農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè),首開中國乃至人類歷史上有計劃、有組織、大規(guī)模“開發(fā)式扶貧”的先河。

中南海連著西海固,作為國家通訊社的新華社,也始終關(guān)注著在這塊被稱為“中國貧困之冠”土地上生息的人們。

幾十年來,西海固一直是新華社重要的采訪調(diào)研基地,是新華社記者了解國情、踐行“四力”的熱土。

在寧夏海原縣興隆鄉(xiāng)黃谷村,一名孩子在村里玩耍(8月11日攝)。

一篇500多字的報道,促成包產(chǎn)到戶在寧夏全面推開

上世紀(jì)70年代末80年代初,以“包產(chǎn)到戶”為主要特征的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的推行,極大解放了農(nóng)村生產(chǎn)力,讓絕大多數(shù)農(nóng)民吃飽了肚子,中國的改革開放事業(yè)也由此開端。但在寧夏,包產(chǎn)到戶政策的推進,卻遇到了重重阻力。

1978年春天,極端貧困的寧夏固原地區(qū)固原縣張易公社,率先在寧夏實行了包產(chǎn)到戶。此舉如同一聲晴天霹靂,震動了固原地區(qū)乃至全寧夏的各級黨政領(lǐng)導(dǎo),進而引發(fā)了一場大爭論。

對于固原縣發(fā)端于張易公社的這場“土地革命”,自治區(qū)黨委內(nèi)部也存在兩種意見。有人積極支持,有人堅持反對。但“星星之火,可以燎原”,到了1978年秋天,寧夏全區(qū)已經(jīng)有39%的社隊自發(fā)實行了包產(chǎn)到戶。

面對寧夏各地農(nóng)村一浪高過一浪的包產(chǎn)到戶浪潮,及推行過程出現(xiàn)的阻力,新華社記者敏銳地覺察到,包產(chǎn)到戶既是農(nóng)民為解決吃飯問題而做出的抉擇,更是基層干部沖破“左”傾路線的束縛,解放農(nóng)村生產(chǎn)力的有力措施,新華社應(yīng)當(dāng)給予大力支持和鼓勵。

1980年四五月份,新華社記者傅上倫、王漫滄等深入固原縣,對張易公社試行包產(chǎn)到戶的情況做了深入細致的調(diào)查,發(fā)出了《“定產(chǎn)到田,責(zé)任到戶”是怎么回事?》《張易公社為什么要搞包產(chǎn)到戶?》《在實踐中不斷解決出現(xiàn)的新矛盾新問題》《強烈的反響 激烈的爭論》等一組4篇參考報道《固原縣張易公社推行“定產(chǎn)到田,責(zé)任到戶”調(diào)查》。這組稿件刊發(fā)后,引起了中央領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視。

同年8月,為推動農(nóng)村改革,新華社總社牽頭組織、由寧夏分社記者傅上倫、甘肅分社記者胡國華、陜西分社記者戴國強三人組成的“落實農(nóng)村政策情況”調(diào)研小分隊來到寧夏后,第一站便深入到西海固地區(qū)。

采訪中,三位記者了解到一個意想不到的線索:他們聽說固原縣什字公社75個生產(chǎn)隊,有62個生產(chǎn)隊要求包產(chǎn)到戶,上級機關(guān)有領(lǐng)導(dǎo)堅決反對,阻力很大。

對這個事后被認為影響歷史進程的事件,在人民出版社2008年12月出版的《告別饑餓1978》一書中,1966年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)的記者傅上倫,詳細回憶了當(dāng)時的經(jīng)過:

“那是8月9日,聽說固原縣什字公社有十幾個生產(chǎn)隊的社員,成熟了的麥子也不去割。我們立即趕去調(diào)查,才知原因是農(nóng)民強烈要求包產(chǎn)到戶,但縣里堅決不同意……農(nóng)民說,干了也是白干,不如不干。膽子大一點兒的隊干部則不管三七二十一,領(lǐng)頭搞了包產(chǎn)到戶。”

眼看“火山”就要爆發(fā),傅上倫等幾位記者心急火燎,決定立即向總社報告。那個時候,山區(qū)通信條件極其落后,他們趕回固原,在郵電局用手搖的老式電話,好不容易接通了國內(nèi)部主任的電話。主任聽了他們的報告,馬上說,這事情太重要了,不必慢吞吞寫稿子了,你們口授,我叫人來記錄。一會兒,編輯老楊來接電話,戴國強、胡國華在一旁幫著編句子,傅上倫捏著電話筒,一句一句說。約莫記了幾百個字,老楊就叫了起來:就這些已足夠說明問題,我馬上編發(fā),詳細情況你們隨后寫好再報。根據(jù)電話記錄,編輯部很快整理出了一條參考報道。

稿件隨即得到了中央領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并最終促使包產(chǎn)到戶在寧夏廣大農(nóng)村迅速推廣。事后,自治區(qū)黨委一位領(lǐng)導(dǎo)評價說:“新華社是贊同、支持(寧夏)農(nóng)村包產(chǎn)到戶最早、態(tài)度最堅決、旗幟最鮮明的新聞單位。”

在書中,傅上倫寫道:“一篇500多字的報道,能夠引起中央如此重視,促成包產(chǎn)到戶在寧夏全面推開,這是我們最大的快慰。”

在寧夏海原縣西安鎮(zhèn)白吉村,村民在山坳間的一處水塘邊飲驢(2011年8月11日攝)。

“這個渠道一定要保持暢通”

“為什么我的眼里常含淚水,因為我對這片土地愛得深沉。”當(dāng)西海固遭遇百年不遇的旱災(zāi)時,新華社記者感同身受,眼含熱淚采寫參考報道,向中央反映百姓疾苦;當(dāng)西海固城鄉(xiāng)社會發(fā)展日新月異時,新華社記者也歡欣鼓舞,通過一篇篇沾泥土、帶露珠的報道,為西海固的發(fā)展謳歌鼓勁。

新華社原黨組成員、秘書長張錦同志,是一名土生土長的西海固人。他在寧夏分社工作的近15年間,帶著深深的責(zé)任感和使命感,年年都要深入到這片土地采訪,每次少則十幾二十天,多則月余。1997年,因工作調(diào)動,他離開寧夏,告別了西海固,從此輾轉(zhuǎn)甘肅、北京等地。“我一直懷念著這片土地,甚至有時連那里的一草一木都牽掛得不能自已!時常通過報紙、電視和新媒體,關(guān)注著它的發(fā)展變遷。”

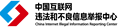

1995年4月,新華社記者張錦(左一)在調(diào)研西海固旱情時,來到?jīng)茉纯h大山深處的鄉(xiāng)村采訪,并與當(dāng)?shù)鼗貪h族群眾交談。

寧夏在脫貧攻堅中創(chuàng)造的一個個奇跡、書寫的一個個故事、取得的一項項成就,彰顯了中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國特色社會主義制度優(yōu)勢。正如張錦當(dāng)年采寫的通訊《中南海連著西海固》里記述的,西海固的貧困,始終牽動著黨中央的目光。

2020年初春和盛夏時節(jié),已過花甲之年的張錦同志,兩次穿山越嶺重走西海固,寫下了長篇通訊《重走“蕭關(guān)古道”看新生》,在《新華每日電訊》刊發(fā)。這位老記者將筆觸拉回到了上世紀(jì)90年代,為我們講述了一段令人難忘的采訪故事。

那是1995年暮春4月,寧夏平原已呈現(xiàn)一派“波光迎日動,柳色向人深”的景象,然而,距離首府銀川300多公里之外的西海固地區(qū),又在遭受著一場60年不遇的大旱。

在那個不見新綠的春天,時任新華社寧夏分社副社長的張錦,帶隊驅(qū)車從銀川出發(fā),由北向南進入西海固地區(qū)。所到之處,滿目焦黃,風(fēng)沙撲面。

踏著塵土飛揚的鄉(xiāng)村土路,張錦一行來到了固原市原州區(qū)張易鎮(zhèn)黃堡村,低矮的土坯房和破窯洞中,不見一張農(nóng)民的笑臉,只聞廚房里的哭聲。走進村民陳具元家黑乎乎的窯洞,鋪著一張破席子的土炕占去一半,旁邊鍋臺上放著半盆苜蓿菜,竟沒一粒糧食。一個蓬頭垢面的小女孩哭著說:“一點供應(yīng)糧讓我爸賣了當(dāng)路費,到外面搞副業(yè)去了,我媽領(lǐng)著妹子要飯著哩!”圍進來的鄉(xiāng)親們訴說:“像這樣要一頓、吃一頓的,莊子上還有好多戶哩……”

在20天的采訪中,張錦一行驅(qū)車2000多公里,沿途采訪5個縣區(qū)的16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、30多個自然村,踏進60多戶農(nóng)家,看到幾乎家家斷糧、戶戶缺水。采訪結(jié)束后,他們用第一手材料含淚寫出了《連年旱魔肆虐 不見新綠》《群眾生活十分凄慘》《鄉(xiāng)村少見干部蹤影》一組三篇“西海固地區(qū)災(zāi)情報告”。

這組深度調(diào)研稿刊發(fā)后,多位中央領(lǐng)導(dǎo)作出重要批示,國務(wù)院工作組專程到寧夏指導(dǎo)西海固地區(qū)抗旱救災(zāi)工作。曾在寧夏工作過的全國政協(xié)原副主席劉瀾濤、楊靜仁兩位老同志,看了這組災(zāi)情報告,含淚聯(lián)名給中央領(lǐng)導(dǎo)寫信:“希望中央高度重視西海固災(zāi)情……還好有新華社這塊陣地,這個渠道一定要保持暢通。”

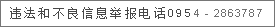

這是一張拼版照片,上圖為:經(jīng)過多年的生態(tài)修復(fù),寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)新莊集鄉(xiāng)的移民舊址已逐漸被綠色覆蓋;下圖為:戈壁荒灘上建起的紅寺堡移民新村(2018年9月8日攝,無人機照片)。

為西海固脫貧發(fā)展鼓與呼

“勿忘人民”是新華社的光榮傳統(tǒng)。與人民同甘苦、共冷暖,新華人對這片土地的深情與關(guān)注從未中斷。

為了讓年輕記者在西海固沉下心、扎下根,寧夏分社先后通過選派骨干記者掛職西海固貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、記者坐班車下鄉(xiāng)、在西海固貧困農(nóng)戶家過年等方式,鼓勵記者扎根西海固土地,貼近西海固群眾。

在分社歷任領(lǐng)導(dǎo)帶頭踐行“扎根工程”和一系列管理措施的激勵下,寧夏分社記者紛紛把西海固當(dāng)作“第二故鄉(xiāng)”,有的記者在西海固一待就是一兩個星期,有的記者一年到西海固采訪數(shù)十次。尤其是在精準(zhǔn)扶貧和脫貧攻堅戰(zhàn)打響之后,新華社寧夏分社更是把西海固的脫貧事業(yè)作為報道的重中之重。

貧困地區(qū)的教育,是個沉重的話題;在20年前的西海固地區(qū),這個話題更加沉重。因為窮根太深,“學(xué)生娃”的求學(xué)路更加艱難。

將土豆切成條,水開后入鍋,再放些面條煮熟后,加入鹽、澆幾滴油,這就是“洋芋面”。在2003年前后,這是西海固地區(qū)一般百姓的當(dāng)家飯,也是絕大多數(shù)住校生每天僅能吃到的飯。但就是這種每頓不到5角錢的飯,當(dāng)時在西吉縣女子中學(xué)初二5班上學(xué)的王曉霞,一天也只能吃一頓。

位于寧夏固原市隆德縣境內(nèi)的六盤山紅軍長征紀(jì)念亭(2018年8月29日攝,無人機照片)。

在王曉霞老家平峰鄉(xiāng)蘆溝村,寧夏分社記者看到,黃泥房內(nèi)沒有像樣的家具。家里兄妹3人,姐姐王曉燕上一年考入長安大學(xué),哥哥王小剛在西吉一中上高三。王曉霞的母親劉爾珍,47歲頭發(fā)已花白。她向記者哭訴說,家里種的地剛夠吃飯,娃的學(xué)費全靠他爸外出打工,再就是借。

在一本舊塑料皮筆記本上,記者看到這樣一份欠賬單:2002年以來,劉爾珍家向35戶借了賬,有1000元、20.5元的現(xiàn)金賬,也有10公斤胡麻、33公斤豌豆這樣的實物賬。

看了賬單,再看到墻上的十幾張“三好學(xué)生”“優(yōu)秀學(xué)生干部”“新世紀(jì)杯全國中學(xué)生作文大賽優(yōu)秀獎”等獎狀,記者感到特別心酸。

在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上,2003年12月,分社記者采寫了一組三篇的《寧夏西海固地區(qū)教育狀況調(diào)查》,集中反映了制約西海固地區(qū)教育發(fā)展的種種難題。報道在新華社《半月談》刊發(fā)后,自治區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專門打電話到教育廳等相關(guān)部門,要求對稿件反映的問題深入研究。

被西海固貧困狀況震驚的讀者,紛紛向文章中提到的王曉燕三兄妹捐資,自治區(qū)黨委不僅表示要資助王曉燕三兄妹上大學(xué),還將其全家列入了移民搬遷計劃。

發(fā)展產(chǎn)業(yè),是實現(xiàn)脫貧的根本之策。習(xí)近平總書記指出:“產(chǎn)業(yè)扶貧是最直接、最有效的辦法,也是增強貧困地區(qū)造血功能、幫助群眾就地就業(yè)的長遠之計。”貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,更是新華社記者關(guān)注的重點。

西海固曾經(jīng)的苦,不僅連著風(fēng)沙、烈日、黃土,也連著一種食物——洋芋蛋蛋,學(xué)名馬鈴薯。“一年四季,就是洋芋陪伴人的生活。”西海固女作家馬金蓮記得,洋芋既是主糧也當(dāng)蔬菜,記憶中的舌尖體驗就是洋芋、洋芋和洋芋,蒸炸拌煎炒煮,苦日子里,洋芋填充著饑餓的胃,成了西海固人的“救命蛋蛋”,也成為西海固貧窮的象征。

讓馬鈴薯成為西海固農(nóng)民脫貧致富的“金蛋蛋”,是西吉縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅戰(zhàn)亮點之一。因為產(chǎn)量高價格好,到2000年前后,馬鈴薯行情好的時候,一畝地能賣幾千塊錢。馬鈴薯產(chǎn)業(yè)成為名副其實的戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一,西吉縣也成了“中國馬鈴薯之鄉(xiāng)”。

2008年,在西海固核心區(qū)的固原市,馬鈴薯獲得了大豐收,但由于銷售不暢且價格下跌,出現(xiàn)了賣難現(xiàn)象。在西吉縣最大的馬鈴薯加工企業(yè)門前,寧夏分社記者看到,裝滿馬鈴薯的農(nóng)用車,在公司門前排起約1公里的“長龍”,前來交售馬鈴薯的農(nóng)民們在冷風(fēng)中焦急等待,有的甚至守候了三天時間,依然未能將馬鈴薯順利出售。

此情此景讓記者心急如焚。經(jīng)過深入采訪,記者撰寫了一篇“現(xiàn)場目擊”稿件,反映了固原馬鈴薯銷售不暢、被低價賤賣、廣大種植戶增產(chǎn)不增收的問題。

2008年12月4日,這篇參考報道刊發(fā)后,引起中央領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注并批示。原農(nóng)業(yè)部委派工作組迅速趕赴寧夏,并協(xié)調(diào)國家相關(guān)部委,全力幫助固原市緩解馬鈴薯難賣的問題。經(jīng)過央地攜手聯(lián)動,不僅問題得到圓滿解決,還暢通了走向全國大市場的通道,從根本上破解了脫貧產(chǎn)業(yè)面臨的“發(fā)展之困”。

2020年11月16日,隨著當(dāng)?shù)刈詈笠粋€貧困縣——西吉縣宣告脫貧出列,有著“苦瘠甲天下”之稱的寧夏西海固地區(qū),從此整體告別了絕對貧困,這其中,涉及千家萬戶、早已躍上產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)功不可沒。

寧夏同心縣河西鎮(zhèn)顧家莊子農(nóng)民崇玉花在田間收獲“元元”(一種油料作物)。因為干旱缺水,一畝地只能收獲20多斤(2011年8月12日攝)。

有吶喊鼓勁,也有監(jiān)督建議

鐵肩擔(dān)道義,直筆寫春秋。記者的職能,不僅僅是吶喊鼓勁,也有監(jiān)督建議。對西海固也是如此,愛之深,責(zé)之切。

西海固窮,窮在山大溝深,十年九旱,人畜飲水困難。為了從根本上解決群眾生產(chǎn)生活用水問題,新華社記者多次深入采訪,通過多種渠道,呼吁從根本上解決西海固的吃水問題。

寧夏西海固地區(qū)鹽池縣和同心縣、甘肅省環(huán)縣、陜西省定邊縣,曾是陜甘寧革命根據(jù)地的一部分,又是極度干旱缺水地區(qū)和地氟病高發(fā)區(qū)。1987年,國家批準(zhǔn)興建鹽環(huán)定大型電力揚黃工程,預(yù)計建成后可解決三省區(qū)四縣36萬人、127萬頭牲畜的飲水困難。

這項被稱為“亞洲最大人畜飲水工程”的大型電力揚黃工程,自1988年7月動工以來,歷時十多年,耗資近10億元。可由于工程涉及三省,協(xié)調(diào)難度大,續(xù)建配套乏力,工程建成了“半拉子工程”。

在寧夏同心縣田老莊鄉(xiāng)解放新莊村,兩個孩子準(zhǔn)備去放驢(2011年8月11日攝)。

為了使工程早日發(fā)揮效益,讓西海固群眾喝上甘甜的黃河水,自2002年開始,寧夏分社多次安排記者調(diào)研了解情況,采寫的稿件引起國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)注,批示要求“妥善解決遺留問題,使這項工程發(fā)揮應(yīng)有的效益,減少損失和浪費。同時要認真吸取教訓(xùn)”。

然而,一晃兩年多時間過去了,“妥善解決遺留問題”不僅仍基本停留在協(xié)調(diào)階段,甚至連重新編制的續(xù)建工程可研報告都未通過正式審查。項目區(qū)絕大多數(shù)地方的群眾,依然喝著氟含量超過可飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)數(shù)倍的苦水,有的還要出高價到很遠處買水吃。

2005年6月7日,新華社“新華視點”欄目刊發(fā)了稿件《“亞洲最大的人畜飲水工程”緣何變成“半拉子工程”?》,對鹽環(huán)定大型電力揚黃工程動工十多年來,項目區(qū)絕大多數(shù)地方缺水狀況依舊的情況進行了深入調(diào)查分析,指出癥結(jié)所在。

稿件再次引起中央領(lǐng)導(dǎo)同志重視并作出批示,國家發(fā)改委、水利部迅速責(zé)成相關(guān)方面必須盡快完成并上報審批續(xù)建工程可行性研究報告。陜甘寧三省區(qū)也迅速行動起來,積極著手解決鹽環(huán)定工程續(xù)建問題。

在新華社的連續(xù)報道和追蹤下,鹽環(huán)定電力揚黃工程終于順利完工,陜甘寧三省區(qū)四縣幾十萬嚴(yán)重缺水的群眾盼望了幾十年,終于喝上了甘甜的黃河水!

記者在西海固地區(qū)的扎實采訪,也為黨中央了解基層真實情況提供了有益參考。2015年,寧夏分社采寫報道,反映西部某地搞整鄉(xiāng)推進,給了一個鎮(zhèn)286萬元扶貧資金,要求該鎮(zhèn)當(dāng)年新增育苗面積2860畝。但是,這個鄉(xiāng)鎮(zhèn)根本就找不到這么多地,只好開黨委會研究如何才能“安全”地把這筆扶貧款花出去。

報道引起了中央有關(guān)部門高度重視。在當(dāng)年的中央扶貧工作會議上,中央領(lǐng)導(dǎo)要求,這種情況必須改變。要重視發(fā)揮廣大基層干部群眾的首創(chuàng)精神,支持他們積極探索,為他們創(chuàng)造八仙過海、各顯神通的環(huán)境和條件。此后不久,國務(wù)院辦公廳出臺了《關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》,要求有關(guān)部門和地方不得限定資金在貧困縣的具體用途。新華社記者的報道求真務(wù)實,在履職監(jiān)督、建言獻策的同時,也為基層干部松了綁。

寧夏回族自治區(qū)固原市彭陽縣旱作梯田(2019年8月13日無人機拍攝)。

《山海情》中的新華情

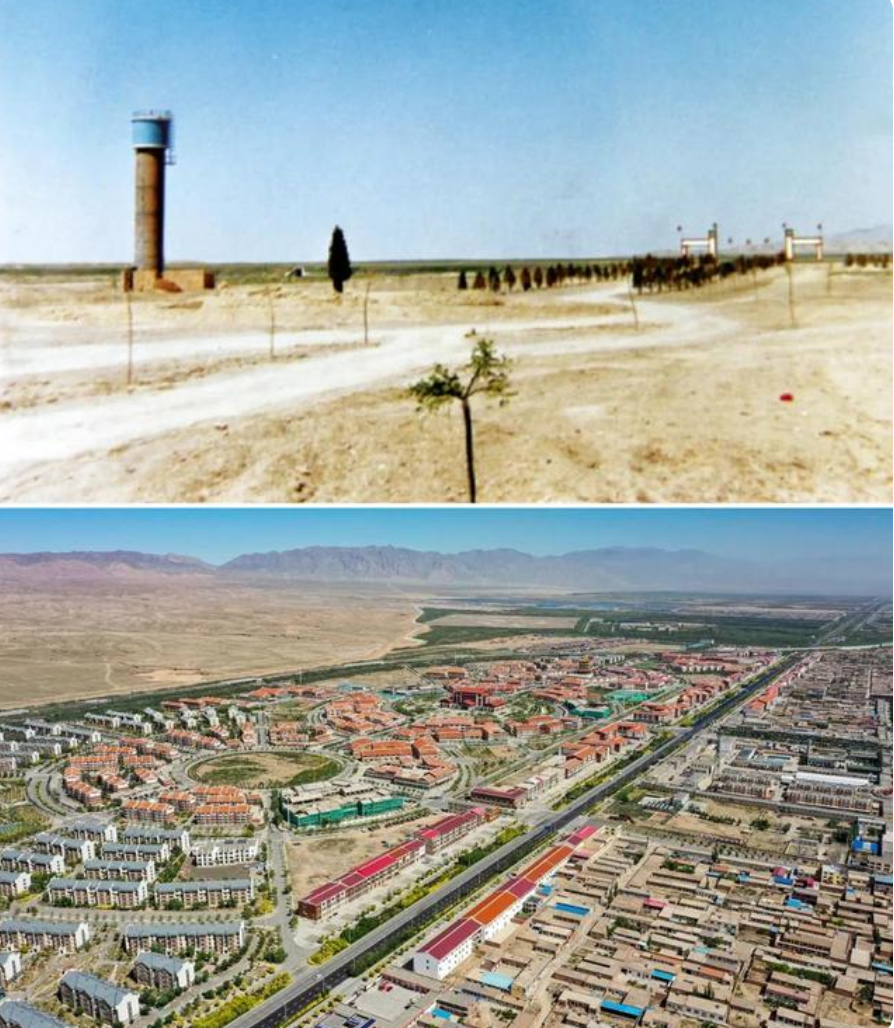

年初,火遍全國的電視劇《山海情》,高度還原了西海固地區(qū)真實的貧窮、吊莊移民的艱辛和移民工程的巨大成功,也讓位于銀川郊區(qū)的閩寧鎮(zhèn)名揚全國。其實,在吊莊移民和閩寧鎮(zhèn)發(fā)展過程中,并非一帆風(fēng)順。

在《山海情》第19集開頭,閩寧鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)們在開會。鎮(zhèn)黨委書記說:“虧了政府,苦了百姓,這文章你們都看了沒有?好家伙,咱閩寧鎮(zhèn)可出了大名了。”并問在場的領(lǐng)導(dǎo):“那兩個記者是咋摸到咱們鎮(zhèn)上來的?”會議還在進行,前來討薪的村民卻砸爛了會議室的窗戶,馬得福也被石頭砸破了頭。

這篇曾讓閩寧鎮(zhèn)“出了大名”的文章,播發(fā)于2004年2月23日,題目就叫《“獻禮工程”:虧了政府,苦了百姓》,摸到鎮(zhèn)上采訪的“那兩個記者”,正是兩位新華社記者。這篇文章因為真實反映了閩寧鎮(zhèn)建設(shè)早期走的一段彎路,被《山海情》編劇還原在了電視劇里。

據(jù)記者回憶,1997年開工建設(shè)的寧夏回族自治區(qū)移民吊莊閩寧鎮(zhèn),由于鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)先后兩次搞所謂“獻禮”建設(shè),不僅使鎮(zhèn)政府背上了700多萬元的沉重債務(wù),還影響了從西海固干旱山區(qū)搬遷來的貧困移民的生計。

盲目蠻干搞“獻禮”,熱鬧過后吞苦果。作為建設(shè)中的移民吊莊區(qū),閩寧鎮(zhèn)財政當(dāng)時幾乎沒有任何經(jīng)濟收入,大小開支均依賴上級撥款,政府根本無法消化這樣一筆巨額虧空,只能向上面申請幫助。一晃幾年過去了,窟窿還是沒補上。當(dāng)時臨近年關(guān),每天都有包工頭和農(nóng)民到鎮(zhèn)政府圍堵討債,還有人四處上訪告狀。

那年春節(jié)前夕,兩位記者來到閩寧鎮(zhèn)調(diào)查采訪,在鎮(zhèn)政府大院碰到了30多名討要工錢的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民。一位村民告訴他們,政府欠他的4500元工錢連一分也沒有見著。全家6口人靠著幾畝地生活,去年天旱,種下的麥子絕收。如果再要不上錢,連年也沒辦法過了。

據(jù)知情人告訴記者,2002年,就在時任鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)忙著搞“獻禮工程”的時候,全鎮(zhèn)還有上萬群眾連飲水問題都得不到解決。更讓人難以理解的是,閩寧鎮(zhèn)有兩個村近4000畝耕地灌溉困難,寧夏扶貧辦曾撥付180萬元計劃修建一座三級揚水工程,誰知鎮(zhèn)上卻從中挪用30萬元用于辦公大樓建設(shè),致使這一本應(yīng)在2002年9月交工的民心工程工期一拖再拖,到2004年也沒有完工。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民滿腹怨氣地說,西海固干旱缺水,我們才舉家搬遷到了這里,可到了這里還是一樣沒水。

前任留下了700多萬元虧空,現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)被沉重的債務(wù)壓得有苦難言。采訪中,記者多次聯(lián)系鎮(zhèn)黨委書記,辦公室電話一直沒人接,手機總是關(guān)機。找人一打聽,才知道他已經(jīng)好幾天沒進辦公室了。費盡周折好不容易找到了他,這位上任還不到一年的鎮(zhèn)黨委書記無奈地說,討債的人一撥接著一撥地追著要錢,他這樣?xùn)|躲西藏也是迫不得已。

拼版照片:上圖為寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮(zhèn)建設(shè)初期的資料照片;下圖為2021年6月3日拍攝的寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮(zhèn)(無人機照片)。

2004年2月23日,新華社這篇報道播發(fā)后,引起了決策層重視。國務(wù)院、寧夏以及銀川市領(lǐng)導(dǎo)紛紛作出批示,要求相關(guān)部門及永寧縣迅速進行查處,并將查處結(jié)果上報。

根據(jù)中央領(lǐng)導(dǎo)及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的批示,自治區(qū)相關(guān)部門迅速組成調(diào)查組對此事展開調(diào)查。永寧縣也迅速組成了聯(lián)合調(diào)查組進駐閩寧鎮(zhèn),同時決定由縣委副書記、縣紀(jì)委書記李雙成兼任閩寧鎮(zhèn)黨委書記,對這個鎮(zhèn)的工作進行全面整頓。從此,閩寧鎮(zhèn)的發(fā)展開始走上正軌。

2021年11月7日,新華社即將迎來90歲生日。自誕生以來的90年間,新華社始終堅持黨指引的方向,與人民同呼吸,與時代共進步,記錄了“中國貧困之冠”西海固發(fā)生的翻天覆地的變化,記錄了閩寧鎮(zhèn)由當(dāng)年的一片片“干沙灘”變成了今天的“金沙灘”,記錄了中國千百年來難以破解的絕對貧困難題,在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下徹底得以解決,在波瀾壯闊的脫貧攻堅進程中鐫刻下鮮明的新華印記。

相關(guān)新聞

-

16條全國暑期避暑旅游路線來了!固原避暑路線在列→

[2025-06-30] -

7月1日起黃河正式進入主汛期

[2025-06-30] -

“8+8+N”機制跑出矛盾調(diào)解“加速度”

[2025-06-28] -

我市自主選育抗旱抗條銹豐產(chǎn)冬小麥品種通過審定 實現(xiàn)育種工作重大突破

[2025-06-24] -

市老年大學(xué)開展研學(xué)活動

[2025-06-21] -

廈門大學(xué)研究生支教團為480名隆德學(xué)子筑“夢巢”

[2025-06-21] -

首次記錄 寧夏中部發(fā)現(xiàn)蜥腳類恐龍大面積足跡群

[2025-06-20] -

為咱老百姓點個贊丨綠茵場上的追風(fēng)少年

[2025-06-20] -

別樣的人生丨王海娟的破繭人生

[2025-06-20] -

六盤山擴建電廠至六盤山750千伏線路工程進入基礎(chǔ)施工階段

[2025-06-20]